«Это был «каменный век»: Святослав Бабенко рассказал о создании тверской школы фигурного катания

Оказалось, свою роль в этой 40-летней истории сыграли многие известные люди, в их числе Жук, Мишин, Киселев и даже Федченко с Горбачевой.

Тверской государственной СШОР по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова – 40 лет. В 1985 году в Калинине при областном совете ДСО «Спартак» была открыта детско-юношеская школа по фигурному катанию и конькобежному спорту. Этому событию предшествовала сдача в строй первого в регионе спорткомплекса с искусственной ледовой ареной – Дворца спорта «Юбилейный». Новую ДЮСШ возглавил 33-летний Святослав Бабенко. К тому времени молодой специалист уже получил известность в стране как создатель школы фигурного катания в Невинномысске Ставропольского края, тренер призеров первенств СССР и международных соревнований, а также судья всесоюзной категории.

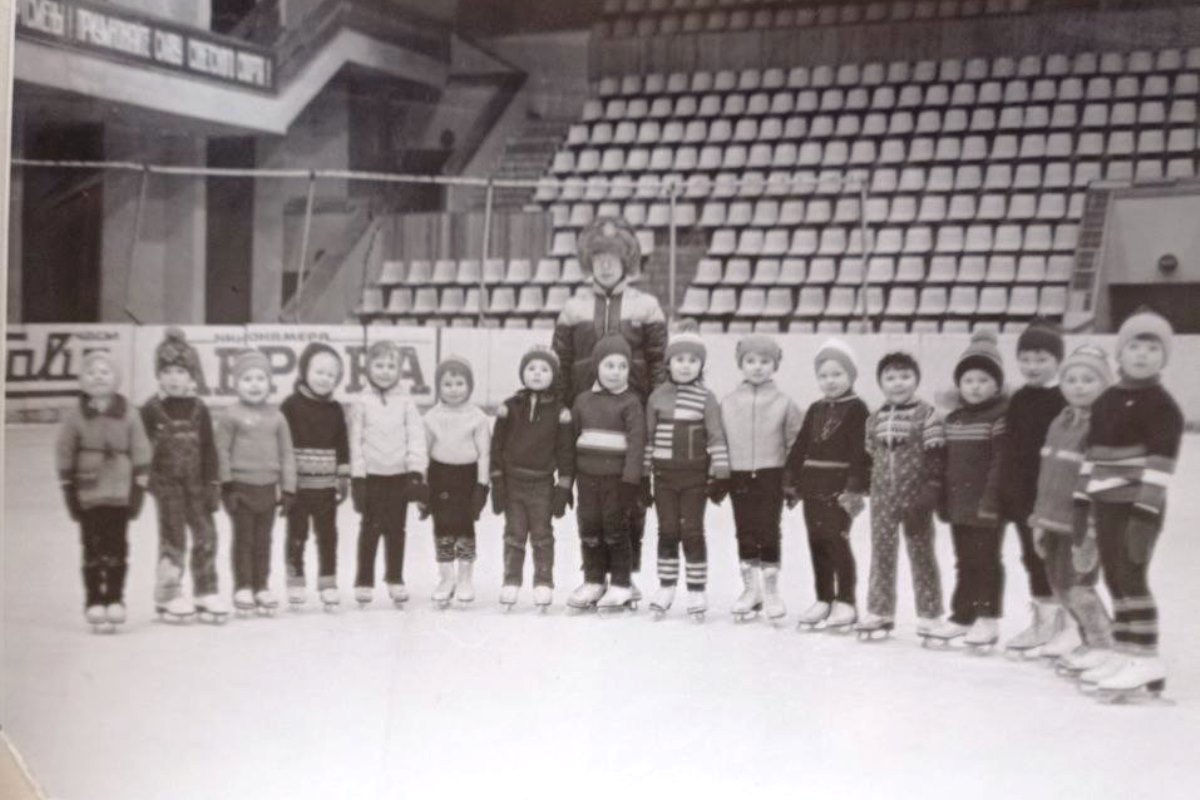

1985 год. Открытие ДЮСШ по фигурному катанию и конькобежному спорту облсовета ДСО «Спартак».

1993 год. ДЮСШ фигурного катания после ликвидации заново открыта в системе образования города Твери.

2005 год. В апреле после очередной ликвидации спортивная школа по фигурному катанию вновь открывается как специализированная ДЮСШ олимпийского резерва при комитете по физической культуре и спорту Тверской области.

2017 год. СДЮСШОР по фигурному катанию переименовано в СШОР по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова.

В настоящее время Святослав Бабенко – член Исполкома федерации фигурного катания на коньках России и вице-президент федерации фигурного катания на коньках Тверской области. Как судья ISU он работал на многих чемпионатах Европы и мира, на Олимпийских играх 1998 в Нагано. Награжден Почетным знаком ОКР «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».

«Спасибо» Алексею Мишину

– Святослав Алексеевич, расскажите, как вы оказались в Твери, точнее, тогда еще Калинине?

– После долгих уговоров республиканского и центрального советов ДСО «Спартак», к обществу которого я тогда принадлежал. К тому времени в Калинине открылся ледовый дворец спорта. Вот партийное и спортивное руководство города и региона и загорелось идеей открыть на его базе школу фигурного катания. Обратились за помощью в Москву, где предложили мою кандидатуру. Логика была проста: раз в таком южном и небольшом городе, как Невынномысск, на нестандартном катке я создал довольно сильную школу фигурного катания, то наверняка справлюсь с этой задачей и в областном центре рядом с Москвой. Признаться, нам с женой не очень-то хотелось переезжать.

«Юбилейный» – это мы, это про нас

– Но все-таки уговорили?

– Уговорили. Если честно, мы супругой после долгих размышлений совместно приняли такое решение, в том числе и ради дочери. Она была тогда еще совсем маленькая, но нам казалось, что в Невынномысске ей будет сложно получить хорошее образование – там был всего лишь один вуз, и тот – политехнический институт. В Калинине все-таки вузов больше, и Москва под боком. Плюс, подумалось, что здесь рядом со столицей действительно больше возможностей для развития фигурного катания, да и тренеров будет найти проще. Правда, в этом ошибся – москвичи не особенно хотели ехать в Калинин. Сыграл свою роль и случай. Как раз к тому времени я разочаровался в тренерской профессии. А всё потому, что «похитили» одну из моих лучших учениц. Лариса Ярусова тогда, в начале 80-х, вошла в число победителей первенства Советского Союза по младшему возрасту. Начинается подготовка к новому сезону, в который она входит уже как член национальной сборной, а на тренировках её нет и нет. Звоню маме: «Что случилось?». Отвечает: «Болеет!». Проходит одна неделя, вторая, третья. И тут мне звонят из ЦС «Спартак»:

– Где твоя Ярусова?

– Болеет…

– А ты знаешь, что она уже несколько недель тренируется в Ленинграде на льду у Мишина…

Конечно, мы тогда подняли большой скандал и вернули фигуристку в родную спортивную школу. Но мама категорически не хотела, чтобы дочь занималась в Невинномысске, и постоянно мне говорила, что всё равно увезет Ларису, если не к Мишину, то к Кудрявцеву в Москву. Я в итоге плюнул и отпустил. Но для меня это был очень сильный удар. Вот и решил, что теперь пусть буду лучше директором новой школы в Калинине и судьей по фигурному катанию.

– То есть надо сказать «Спасибо» Мишину за то, что вы переехали в Калинин.

– В этом смысле Алексей Николаевич действительно сыграл в создании тверской школы фигурного катания определенную роль.

«К осени 1985-го удалось сформировать тренерский штат»

– Когда вы приехали в Калинин?

– В первых числах января 1985 года. Сначала жил в гостинице «Турист». Затем дали комнату в общежитии квартирного типа у гребной базы «Спартак» на Тверце, и ко мне приехали жена и дочь, которая осенью пошла во второй класс. Летом, как и обещали в обкоме партии, получили квартиру в центре города. В этой квартире до сих пор и живем.

– Школу фигурного катания вновь, как и в Невинномысске, пришлось создавать с нуля?

– На самом деле у фигурного катания в Верхневолжье достаточно большие традиции. Еще в начале 1950 годов здесь на естественном льду проводились чемпионаты СССР, были и свои титулованные фигуристы. Но к 80-м годам этот вид спорта в Калинине пришел в упадок. Существовала секция фигурного катания. Но по уровню это был «каменный век». Местные фигуристы даже с разрядами кандидатов в мастера спорта еле-еле прыгали аксель. Как они стали кандидатами, непонятно. Еще зимой, буквально через несколько недель после переезда, я стал набирать детей и проводить тренировки. Но главная задача на тот период была сформировать тренерский штат. Поехал в Москву, и привез оттуда Александра Крысанова, первого советского фигуриста, который на официальных соревнованиях прыгнул тройной аксель. Он тогда уже начинал тренерскую карьеру в группе Виктора Кудрявцева. Но там у него не очень складывалось, да и с жильем возникли проблемы. А в Калинине тренерам нашей школы давали квартиры. Вот он и согласился.

– Для вашей школы такой специалист, наверное, был настоящей находкой.

– Действительно, знания у него было очень хорошие, плюс природный талант. Что особенно подкупало: он моментально замечал любую техническую ошибку. Например, мне надо несколько раз посмотреть, чтобы обнаружить в катании или в исполнении технических элементов какой-то недочет. А он схватывал, что называется, с лёту. Но был у него один недостаток, из-за чего мы с ним часто ругались. На льду с детьми работает, но вышли они за бортик, и для него их больше не существует. Хороший специалист, технарь от Бога, но не педагог!

– Саша, нельзя же так, у тебя дети, может у них дома какие-то проблемы. Надо же выяснить, может в чем-то помочь! – даже не упрекал, а советовал.

– А меня это не волнует. Вот на льду сделал, что я сказал, хорошо, не сделал – это его проблемы! – отвечает. Вот такое у него было в своем роде пофигистическое отношение к воспитанникам.

– После Александра Крысанова кто еще пополнил тренерский штат?

– Лариса Николаевна Яковлева, светлая ей память (умерла в прошлом году – Tverisport.ru). У нас на льду в 1985-м проводились соревнования, и ко мне подошли сразу два тренера, которые привезли ребят из Челябинска, c просьбой взять на работу. При этом между собой они жили не очень дружно, и сразу меня предупредили: если возьму одного, то другой ни за что не приедет. Взял Яковлеву. Так у нас стало два штатных наставника. Был и третий – местный тренер Галина Самохина. Понятно, что этого было явно недостаточно. Начинать нужно было с развития массовости. Чем больше детей придет в фигурное катание, тем лучше будет выбор. В любом случае из звездочек только единицы вырастают в звезды. Поехал в областной институт физической культуры в подмосковной Малаховке, где работали преподаватели, знакомые еще по учебе в Москве. Они и посоветовали обратить внимание на одну из выпускниц – Светлану Новожилову. Поговорил с ней, и она согласилась приехать в Калинин. Кстати, оказалось, что сама родом из Челябинска. Так к осени 1985 года удалось сформировать тренерский штат.

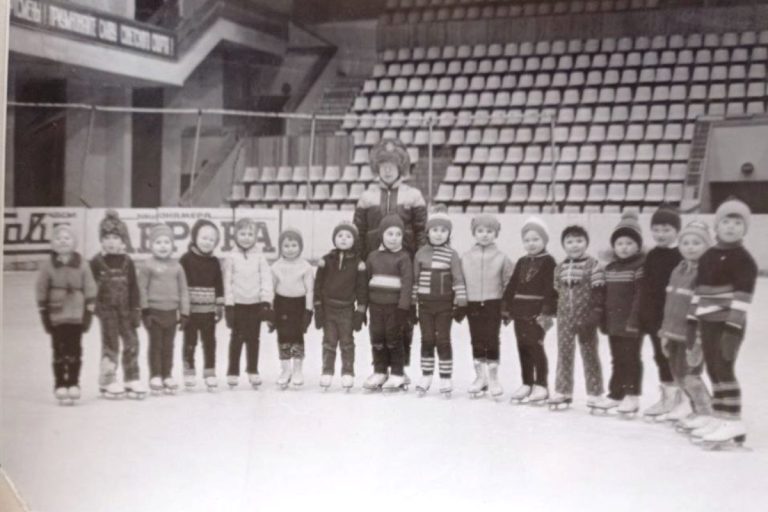

Один из первых наборов. Светлана Новожилова и ее воспитанники

«Постепенно приучил, чтобы перед каждой тренировкой лед заливали, как надо»

– Какие в те годы были условия для тренировок фигуристов, ведь вам приходилось делить один лед с хоккеистами?

– Да, лед был на всех один. Причем, кроме воспитанников хоккейной школы, в «Юбилейном» тогда тренировалась и проводила матчи команда мастеров СКА МВО. Но самое удивительно, что нам хватало льда. Во-первых, армейский клуб занимал арену в «мертвое» для нас время – днем, когда дети учились в школе. Во-вторых, в отличие от хоккейной школы, которая тоггда толком не финансировалась, у меня были деньги от «Спартака», и я мог платить дворцу за аренду льда. Поэтому нам и предоставляли более-менее удобное время для занятий. Правда, даже за деньги иногда не всё получалось, как хотелось. Особенно на первых порах. Как-то раз прихожу на одну из тренировок, а на катке – ледяная крупа. После тренировки хоккеистов сотрудники спорткомплекса даже не срезали искромсанный коньками лед, а просто полили сверху водой. Кататься было невозможно. Поднял скандал.

На меня работники «Юбилейного» были обижены:

– Мы хоккеистам лед вообще не заливаем, а тебе залили!

– Да, лучше бы не заливали. По качеству лед был бы лучше!

Постепенно я все-таки приучил, чтобы перед каждой тренировкой лед заливали, как надо.

– Помните, сколько детей занималось в школе фигурного катания в первые год-два?

– Осенью 1985 года было уже около двухсот. На четырех с половиной тренеров (если считать и меня). С каждым годом количество учащихся росло. Причем мы брали далеко не всех, проводили довольно серьезный отбор. По-настоящему одаренных детей найти было довольно сложно. Ходили даже в детские сады, чтобы выявить перспективных ребят. И постепенно стали появляться результаты.

«Лавровые венки» из сушек и новаторская система судейства Станислава Жука

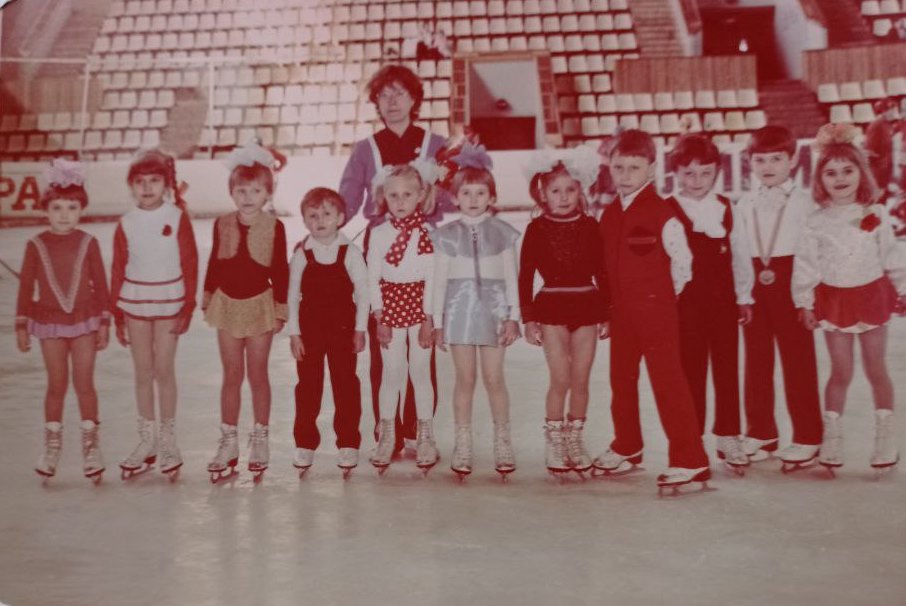

Организаторы и почетные гости на открытии соревнований в Калинине

– Насколько помню, во второй половине 1980 годов Калинин превратился в один из ведущих центров фигурного катания в стране. На льду «Юбилейного» регулярно проводились первенства СССР и России по младшему возрасту, этапы и финалы Кубка СССР и России.

– Конечно, в этом свою роль сыграло удобное географическое положение нашего города между Ленинградом и Москвой. Да и мы старались провести любые соревнования на высоком уровне, чтобы участники, особенно дети, получили не только награды, но и положительные эмоции и впечатления. Так на одном из «Хрустальных коньков» договорились с «Волжским пекарем», и на церемонии открытии вручили всем фигуристам связки с сушками – такие своеобразные «лавровые венки». Так потом ребята, которые раньше не любили выходить на парад, бежали на лед в первых рядах. Говорили друг другу: «Там будут сушки давать!». Также со стекольным заводом делали уникальные призы для победителей и призеров взрослых турниров. Глядя на нас, и в Москве стали позднее придумывать для награждения что-то особенное. Без сомнения, поднял статус нашей школы и знаменитый Станислав Алексеевич Жук, который очень любил приезжать в Калинин, позднее – Тверь, регулярно проводил здесь учебно-тренировочные сборы, семинары для тренеров, и, конечно, соревнования. Кстати, на этих детских первенствах впервые в мире была опробована система оценок Жука, которая позднее легла в современную систему судейства.

Эту идею одобрила всесоюзная федерация. И вот впервые на «Хрустальном коньке» в Калинине было решено оценивать выступления фигуристов двумя судейскими бригадами. Первая работала по обычной системе, вторая – по системе Жука.

– Получается, Тверь стала родиной современной системы судейства в фигурном катании, которая применяется в настоящее время?!

– Так и было. Есть такой господин – Александр Рафаилович Лакерник. Вначале он был просто членом технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию на коньках, потом –председателем этого комитета, впоследствии занимал должность вице-президента ISU, отвечающим за фигурное катание. Сейчас он почетный вице-президент ISU. Я с ним до сих пор в дружеских отношениях. И вот как раз у нас на соревнованиях среди детей Жук и предложил нам с Лакерником опробовать свою систему судейства. Эту идею одобрила всесоюзная федерация. И вот впервые на «Хрустальном коньке» в Калинине было решено оценивать выступления фигуристов двумя судейскими бригадами. Первая работала по обычной системе, вторая – по системе Жука. Итоговые результаты оказались примерно одинаковыми, но сразу стало видно, какая система на порядок объективнее. С тех пор и стали проводить соревнования, которые позднее получили название «Мемориал Жука», по системе оценивания Станислава Алексеевича. И вот когда после скандала на Олимпиаде 2002 года ISU захотело ввести новую более объективную систему судейства в фигурном катании, Лакерник предложил: «У нас есть такая система – система Жука». Естественно, она была еще серьезно доработана с учетом реалий и возможностей 21 века, и в 2004-м внедрена.

– То есть это Жук впервые предложил вместо двух «общих» оценок за сложность программы и ее представление начислять определенные баллы за каждый исполненный элемент, а из их суммы выводить итоговую оценку за прокат?

– Да, это всё была идея Станислава Алексеевича. Он вывел, что, допустим, тройной лутц стоит 8 баллов, тройной флип – 7 баллов, каждое вращение стоит столько-то, дорожка шагов – столько-то. Плюс ввел повышающие и понижающие коэффициенты, которые зависели от сложности и чистоты исполнения элемента. Это все складывалось, и получалась оценка за технику. И она уже была действительно объективной. Но ISU, вводя новую систему, вторую оценку – «за общее впечатление» или компоненты – по большому счету оставило субъективной. По этому поводу я не раз выступал с предложением сократить хотя бы эти компоненты с пяти до трех. Судя по всему, подобная критика была не единичной. Через несколько лет для этой второй оценки все-таки сократили компоненты (составляющие программы) до трех.

– Вы сказали, что Станислав Алексеевич Жук очень любил приезжать в наш город. Именно потому, что здесь поддержали его новаторскую судейскую систему?

Станислав Жук с тренерами и воспитанниками тверской школы фигурного катания

– Не только поэтому. Наверняка, он чувствовал, что в Твери его по-настоящему уважали, любили, слушали и слышали. И Жуку очень нравилось это отношение. И если раньше он ни с кем не делился своими знаниями – с тренировок Жука гоняли всех подряд (не дай Бог будешь подглядывать из дырки), то тут он раскрывался, и на сборах и семинарах щедро делился своими знаниями и секретами. В те годы я с ним много общался, и мне было очень интересно. Он нас постоянно приглашал и на совместные летние сборы со своей командой на Черном море. Там мы еще больше сдружились. Жук был большой любитель подводной охоты. Во время сборов мы с супругой часто приходили к нему в гости на уху и жареную кефаль, которую он ловил.

Наставники и воспитанники тверской школы фигурного катания на южном сборе

Алексей Усанов, Евгений Плющенко и другие «приличные ребята»

– Кто из воспитанников школы добился первых серьезных результатов?

– Юлия Вороная одна из первых стала мастером спорта. Мастера выполнила и Юлия Лапушкина, которая сейчас работает тренером. Катя Филиппова, которая теперь известна как тренер Степанова, тоже каталась неплохо. Мастера спорта Татьяна Елисеева, Владимир Мертенс, Алексей Усанов. Всех уже и не вспомнить.

– А если вспомнить самое яркое событие из второй половины 80-х?

– Если по результатам… Тот же Усанов. У нас проходит Финал Кубка СССР среди взрослых. И в этом турнире сильнейших принимает участие наш Усанов. И как? Просто блестяще! После короткой программы занимает шестое место. Соответственно, в произвольной выходит на лед в последней разминке вместе с членами сборной СССР. Рядом с ним все действующие звезды. У него глаза как пять копеек. По-моему он тогда вообще не понимал, что здесь делает. А короткую откатал действительно великолепно. Ко мне тогда подходили знакомые тренеры из Москвы и других регионов: «А у тебя смотри, какие приличные ребята, практически на равных соревнуются со сборниками!». Это было, конечно, очень приятно.

– Тогда, наверное, все звезды советского, а потом и российского фигурного катания прошли через калининский-тверской лед…

– Да. Тот же Евгений Плющенко, можно сказать, начинал в Твери. Причем я Женю знал, когда он еще только начинал заниматься фигурным катанием в Волгограде. Как-то раз приехал туда на соревнования, и мне местный тренер Михаил Маковеев специально его показал: «Слава, смотри! Это будущий олимпийский чемпион!».

– Так и сказал?

– Так и сказал. И ведь угадал! Потом именно на нашем льду «Юбилейного» Женя выиграл свои первые национальные соревнования по младшему возрасту. После этого и уехал в Питер к Мишину, с которым у меня также хорошие отношения.

– Выходит, простили Алексею Николаевичу «похищение» вашей воспитанницы Ларисы Ярусовой?

– Да. Как-то в компании с коллегами вспомнили эту историю, и пришли к выводу: всё, что ни делается, – всё к лучшему. Если бы Ярусова тогда не сбежала к Мишину, то я бы, скорее всего, не переехал в Калинин и не сделал бы такую успешную судейскую карьеру. Кстати, сам Мишин не знал, что Ярусова моя ученица, впервые услышал об этом только через много лет в одном из разговоров.

«Самый счастливый судья»

Судья Святослав Бабенко (на снимке крайний слева) на Олимпийских играх 1998 года в Нагано

– Правда, что Мишин называл вас «своим самым счастливым судьей»?

– Был такой случай на одном из чемпионатов Европы, на котором я работал арбитром, Мишин меня увидел и заорал: «Это мой самый счастливый судья!». Я ему: «Замолчи! Нельзя такие вещи говорить!». Судьи в принципе не имеют права общаться с тренерами.

– Почему же вы для Мишина стали «счастливым»?

– Наверное, Алексей Николаевич так начал считать после чемпионата мира 1997 года в Лозанне. Я эти соревнования также запомнил на всю жизнь, и не только потому, что для меня как судьи это был первый чемпионат планеты, там случилась настоящая драма. Одним из лидеров в мужском одиночном катании тогда был ученик Мишина – Алексей Урманов. К тому времени он уже выиграл Олимпийские игры, но при этом никогда не побеждал на чемпионатах мира, становился лишь бронзовым призером. И, конечно, в Лозанне он был главным фаворитом. Короткую программу Урманов выиграл. Перед произвольной мы уже и не волнуемся: точно должен завоевать чемпионский титул. И вдруг перед стартом объявляют: Урманов снимается по болезни. Мы знали, что у него есть какая-то травма. Но раз короткую откатал, раз вышел на разминку перед произвольной, значит, всё нормально. Ведь мог бы Мишин предупредить! Столько было потрачено сил и нервов! Это же очень обидно… Но в итоге на этом чемпионате мира на пьедестал почета поднялся другой ученик Мишина – 17-летний Алексей Ягудин, которого тогда никто не воспринимал всерьёз, в лучшем случае отводили ему пятое-шестое место. И вот Ягудин преподнес сенсацию, впервые заявив о себе как будущем лидере мужского фигурного катания. Я как раз тогда судил мужчин, и стал для Мишина «счастливым», ведь никто не ожидал, даже сам тренер, что 17-летний дебютант сможет подняться на пьедестал почета.

После ягудинской бронзы Мишин ко мне прибежал:

– Слава, идем в ресторан!

– Никуда я не пойду – сил нет после твоих выкрутасов. Что ты там творил с Урмановым?!

– Хорошо, тогда ресторан придет к тебе!

Вскоре он и, правда, притащил ко мне в номер электрогриль, морепродукты, мидии, растительное масло. Но у себя я ничего жарить не дал – испугался за сохранность своего шикарного номера. И мы пошли к судье из Грузии, где Мишин приготовил-таки мидии, но при этом все стены заляпал растительным маслом.

– По крайней мере, было вкусно?

– Если честно, я мидии не люблю. Это Мишин большой поклонник морепродуктов.

«Подумал: если стану директором «Юбилейного», найду спонсоров для выплаты зарплаты тренерам»

– Святослав Алексеевич, возвращаясь к истории школы, как получилось, что вы переквалифицировались в заместители директора спорткомплекса «Юбилейный»?

– Такое было время. В конце 80-х годов и начале 90-х стали закрываться спортивные общества, а вместе с ними и спортивные школы, которые финансировались за счет профсоюзных средств. Наша школа была ликвидирована одной из последних. Как раз в это время мне и предложили стать директором спорткомплекса «Юбилейный». Подумал: если стану директором «Юбилейного», найду каких-то спонсоров для выплаты зарплаты нашим тренерам, которые в тот момент оказались безработными, а лед для занятий на первых порах буду выделять бесплатно. В это же время на директорскую должность предложили и одного из родителей наших фигуристов – Сергея Меденникова. Когда узнал о Меденникове, хотел сразу снять свою кандидатуру: был уверен, что кому-кому, а фигуристам он поможет. Но в администрации города предложили нам двоим заниматься «Юбилейным». Только одному в должности директора, другому – его заместителя. Помните, какие тогда были годы? Бандитские. И во Дворце спорта творилось неизвестно что. По сути, в начале 90-х директор не руководил «Юбилейным». У Меденникова в этом отношении были какие-то завязки. И мы с ним нашли консенсус. Он стал директором, я – замом.

В это время я стал регулярно атаковать городские и областные власти. «Давайте решать! Есть хорошие ребята, есть результаты! Давайте не дадим погибнуть фигурному катанию в Твери!».

– Как известно, в 1993 году школу фигурного катания вновь открыли, но уже при гороно.

– Получилось как? После закрытия школы при ДСО «Спартак» мы действительно какое-то время пускали тренеров заниматься на лед с детьми бесплатно. В свою очередь, родители юных фигуристов нашли каких-то меценатов, которые в частном порядке обеспечили наставникам зарплату. Естественно, в связи с закрытием спортивной школы количество фигуристов сократилось в несколько раз. Остались только самые влюбленные в этом вид спорта. В это время я стал регулярно атаковать городские и областные власти. «Давайте решать! Есть хорошие ребята, есть результаты! Давайте не дадим погибнуть фигурному катанию в Твери!». И вот сижу по этому поводу в кабинете Сергея Леонтьевича Киселева, даже не помню, какую он тогда занимал должность, но был, пожалуй, самым авторитетным руководителем в городе. Он вызывает к себе Александра Петровича Белоусова, главу администрации Твери, и говорит: надо решать вопрос с открытием школы фигурного катания. Белоусов хотел отвертеться, мол, на ближайшем совещании рассмотрим. «Чего рассматривать! – заявил Киселев. – Давай, прямо при мне подписывай приказ об открытии школы!». Вот так в 1993 году школа фигурного катания в Твери и возобновила свою работу.

– Но вы уже не вернулись в спортшколу.

– К тому времени у меня активно развивалась судейская карьера в фигурном катании. После всесоюзной получил международную категорию, позднее сдал экзамен и вовсе стал арбитром ИСУ, то есть получил право судить самые статусные соревнования, включая чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры. Хорошо понимал, что из-за постоянных разъездов по всему миру мне будет просто некогда по-настоящему серьезно заниматься школьными делами. В 1993 году директором спортивной школы назначили мою супругу – Любовь Федоровну, которая до этого была инструктором, методистом, завучем и хорошо знала эту работу. Но все это время я всегда был рядом и помогал тверской школе фигурного катания, чем мог, потому что считаю ее для себя родной.

«Москвина просила: «Слава, если у тебя еще кто-то появится в Твери, ты меня не забывай!»

Тренеры и воспитанники тверской школы фигурного катания на соревнованиях в «Юбилейном»

– Как считаете, какой период в истории тверской школы фигурного катания за 40 лет можно назвать самым успешным?

– В первые годы был такой заметный подъем. В то время для нас было позором, когда наши воспитанники не выходили в финальные этапы первенств страны. Помню, после российских соревнований прихожу в областной спорткомитет с отчетом.

Меня Кожемякин (председатель комитета по физической культуре и спорту – Tverisport.ru) спрашивает:

– Как выступили?

– Да, хреново.

– Какое место?

– Лучшее – седьмое среди девочек.

– Ну, ты обнаглел! У нас тут и 20 место на России считается прекрасным результатом.

Но я так не считал. Всегда хочу чего-то большего, и к этому стремлюсь. Пусть сегодня не получается, получится послезавтра. К этому надо стремиться. И, естественно, меня как тренера и руководителя спортивной школы интересовало только призовое место, желательно – первое. Ну, хотя бы путевка в состав сборной страны. Вот это еще результат. Остальное – дорога к результату.

– Такой максималистический подход. Если продолжить тему истории школы?

– В этой истории были взлеты и падения. Но скажем честно, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга и других больших школ мы никогда не выдавали чемпионов, что называется, на гора. Все эти годы у нас зажигались единичные звезды. Призер первенства России по мальчикам Роман Заруцкий, победители Финала Кубка России в парном катании – Валерия Симакова и Антон Токарев, Анастасия Игнатьева и Виталий Дубина. Конечно, самый известный тверской воспитанник – двукратный чемпион Европы и призер чемпионата мира в парном катании Александр Смирнов.

Чемпионы Европы Александр Смирнов и Юко Кавагути

Как тверской фигурист стал чемпионом Европы и дебютировал на Олимпиаде

– При этом в Твери никогда не было своего парного катания. Все, кого вы назвали, начинали в родном городе как одиночники, в пару становились, переходя в другие школы и регионы. Не пробовали воспитать свои пары?

– Нет. Во-первых, очень сложно найти хорошего тренера для парного катания. Их и сейчас-то в стране – единицы. Во-вторых, огромная проблема с мальчиками для парного катания. Они должны не только уметь прыгать, но еще быть рослыми и сильными. Это в одиночном катании, чем мальчик меньше ростом и тоньше, чем легче ему прыгать тройные и четверные. Но чего я не хотел никогда, так это танцев на льду.

– Почему?

– Потому что фигурное катание вообще субъективный вид спорта, а танцы – субъективны вдвойне!

– Как считаете, насколько серьезный вклад в воспитание чемпиона Европы Александра Смирнова внесла тверская школа фигурного катания?

– Здесь, конечно, нельзя обманывать ни себя, ни других: чемпионом Европы Саша стал благодаря Москвиной. В Твери он рос как одиночник и дорос до мастера спорта. Кстати, Тамара Николаевна была очень довольна, что он пришел к ней с тройными прыжками. Потом мне говорила: «Слава, если у тебя еще кто-то появится в Твери, ты меня не забывай!».

«Тренеры жалуются, что не хватает льда»

– Не совсем юбилейный вопрос: почему за сорок лет в Твери вырос только один фигурист, который стал чемпионом страны и добился серьезного успеха на международном уровне, причем, тренируясь уже в другой гораздо более известной школе?

– Мы тогда и не ставили задачи воспитать чемпионов страны и тем более Европы. Для этого надо гораздо больше учеников, чтобы было из кого выбрать, соответственно, в разы больше тренеров и много-много льда.

– Сейчас в Твери, мне кажется, льда достаточно. Особенно по сравнению с 80-ми, когда вы только начинали, и 90-ми годами прошлого века.

– Знаете, и сейчас тренеры жалуются, что не хватает льда. Признаться, и мне удивительно. Как не хватает? Пять ледовых арен только в Твери, не считая спорткомплекса суворовского училища. По области теперь еще шесть искусственных катков. Говорят: всё самое удобное время забирает хоккей. Но здесь тогда явно недорабатывает руководство СШОР по ледовым видам спорта и федерация фигурного катания. Почему меня в свое время не любили? Потому что я не сидел ровно в своем кресле, а регулярно ходил в вышестоящие кабинеты, в тот же обком партии, и просил помощи, везде, где только мог. Не для себя – для фигурного катания, для детей. Я и на наших тренеров поэтому очень много ругался. А они обижались:

– Святослав Алексеевич, что вы на нас кричите, вы здесь не работаете!

– Но я болею за это дело! Неужели вам не стыдно? Вы зарабатываете на этих подкатках, и не можете даже на подкатках научить тому, чему обязаны научить на обычной тренировке! Вы просто зарабатываете деньги, не работаете и не хотите!

Больше всех за эти слова на меня обижалась Степанова, говорила: «Я действительно хочу добиться результата!». Смотрю – пытается. Стал подводить ее к нашим легендарным российским тренерам, чтобы перенимала у них опыт. И в последнее время вижу, что она действительно работает. Есть уже и результаты. Поэтому недавно перед ней извинился за свои резкие слова.

«Наши тренеры встретили Софью Федченко в штыки»

– Вот вы говорите, чтобы фигурное катание в Твери развивалось, нужно больше хороших и грамотных тренеров. Но, посмотрите, за последние десять лет в СШОР по ледовым видам спорта практически не появилось новых специалистов по фигурному катанию. Не задержалась в Твери и Софья Федченко, которую несколько лет назад вместе с юной Алиной Горбачевой привезла из Москвы как раз для усиления тренерских кадров Людмила Кобцева, в то время президент региональной федерации фигурного катания.

– В тот год, когда Софья Федченко с Горбачевой приехали в Тверь, я работал в Москве. Но знаю, что наши тренеры её встретили в штыки. Они увидели, что Федченко для них серьезный конкурент.

– Серьезно? Насколько помню, Софья тогда еще была студенткой и только-только начинала тренерскую карьеру.

– Да. Но они увидели ту же Горбачеву, которая к тому времени прыгала все двойные прыжки, кроме двойного акселя. Вскоре встал вопрос, кого посылать на первенство ЦФО. На путевку от региональной федерации претендовали Горбачева и тверская девочка Варвара Чистякова, которая была на год старше. Советовались и со мной, звонили в Москву, присылали видео прокатов. Тогда Алина и Варвара были приблизительно одного уровня, и обе еще не прыгали дупель. Однако Софья стала меня убеждать, что к первенству ЦФО у Горбачевой обязательно будет двойной аксель, даже гарантировала. За две недели. Мне понравился ее боевой настрой, но признаться не поверил. Оказалось, зря. Сделала! Этим она меня и подкупила: если обещает, то обязательно выполнит. Правда, тут и девочка очень способная. Но и тренер такой же – своего не упустит. Как говорят, молодая да ранняя. После этого мы стали с Софьей общаться, она сама иногда меня просит посмотреть прокаты Горбачевой и поделиться своим мнением.

– То есть до этого вы не были знакомы с Софьей Федченко и не по вашей рекомендации она попала в Тверь?

– В Тверь её с Алиной привезли Кобцевы, насколько помню, они даже жили у них дома. Впервые с Федченко я познакомился на соревнованиях, на которых был главным судьей. Она уже тогда могла постоять за себя и за Алину. Вот и пришла разбираться с арбитрами после проката Горбачевой. Как только это увидел, сразу сказал: «Иди отсюда и больше не подходи к судьям, а то и ты вылетишь, и дисквалифицируем Горбачеву!».

– Судейство даже при современной системе – больная тема. Наши родители юных фигуристов жалуются, что на областных турнирах в роли судей зачастую выступают тренеры, чьи воспитанники участвуют в соревнованиях. Разве так можно?

– Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Поверьте, подобное судейство происходит не только в Тверской области, но и в других регионах, даже на самом высоком уровне. Даже на чемпионате страны. К примеру, сейчас в ТОП сильнейших одиночниц среди женщин входит Вероника Яметова из Екатеринбурга. А тренер этой девочки Елена Левковец также является арбитром и судит чемпионаты и Гран-при России. Да, её не ставят, когда выступает Яметова. Но она хорошо знает всех других судей, постоянно с ними общается и, естественно, может даже заочно в какой-то мере повлиять на их оценки.

– Это правильно?

– Сейчас на соревнованиях стараются не ставить судить действующих тренеров. Но судей не хватает. Вот говорят, что нельзя собирать с детей и их родителей заявочные взносы для участия в соревнованиях. А как тогда приглашать арбитров, если стараться обойтись без действующих тренеров в судейских бригадах? Ведь судьям нужно оплатить дорогу, гостиницу, питание, еще дать какую-то зарплату. Вот и считайте, кого дешевле поставить судить! Конечно, мы об этом говорим. И, конечно, если происходят случаи явного несправедливого судейства со стороны того или иного арбитра, а они происходят, стараемся в них разобраться, чтобы не допустить таких «ошибок»в дальнейшем.

Кубок Верхневолжья по фигурному катанию вскрыл «нарыв» в тверском судействе

– Региональная федерация фигурного катания не занимается подготовкой судей?

– Занимается. Со скрипом – желающих найти очень тяжело. Бывшие фигуристы, которые не работают тренерами, не горят желанием в свободное от основной работы время заниматься судейством на соревнованиях. Судьям иногда с утра до вечера приходится сидеть у льда, то есть, как минимум, все выходные. Вот у нас сейчас Алексей Усанов не работает тренером, и мы привлекаем его к судейству. Он уже получил категорию и может судить все российские соревнования. Мне как судье пора на пенсию. Надеюсь, что теперь Усанов сменит меня на этом поприще и будет представлять тверское фигурное катание в судейском корпусе на российских и международных соревнованиях.

«Федченко и Горбачева делают много для тверского фигурного катания»

Софья Федченко и Алина Горбачева с тренерами и воспитанниками тверской СШОР по ледовым видам спорта

– Вернемся к проблеме тренерских кадров. В тверской школе Софье Федченко все-таки не дали работать…

– В принципе, да. Насколько знаю, ей навязывали работу с малышами, при этом говорили, что нужно набрать человек сто. Софья возражала: «Как же я тогда смогу тренировать Горбачеву? Максимум могу вести еще две группы». «Тогда ты здесь не будешь работать!», – поставила ультиматум администрация спортшколы, но, как я понял, с подачи тренеров. И Федченко стали отсюда выживать. Она плюнула и уехала вместе с Алиной обратно в Москву. Тогда из-за этого Кобцевы и создали под Софью частную школу при федерации фигурного катания.

– С того времени Алина Горбачева и представляет на всех соревнованиях Тверскую область, не являясь воспитанницей нашей СШОР по ледовым видам спорта?

– Да, и пока не собирается никуда уходить и переходить, а ведь ее звали и зовут в разные регионы. Но на все предложения Софья отвечает: «Нет, мы будем выступать за Тверскую область!».

– Удивительно!

– Но так есть. Позднее, когда у Алины Горбачевой уже пошли результаты российского уровня, я попытался ввести их с Федченко в штат нашей СШОР по ледовым видам спорта, ведь школе нужны очки, чтобы подтверждать свой олимпийский статус. Софья была только «За». Единственно, чтобы Алине, кроме нее, не приписали еще какого-нибудь тренера. Пришел с этим предложением к новому директору СШОР (на тот момент времени школой руководила Анна Михайлова – прим. Tverisport.ru), пообещала подумать…

– И…

– (Разводит руками) Так ничего и не сделали…

– Поделюсь с вами личными ощущениями. Когда смотрел в минувшем сезоне трансляции чемпионата и Гран-при России и при выходе на лед Алина Горбачевой объявляли: «Тверская область!», испытывал гордость до мурашек на коже.

– Действительно, даже в своем нынешнем не очень понятном статусе Софья и Алина делают очень много для тверского фигурного катания. Наши дети всё равно считают Горбачеву своей и внимательно следят за её результатами. Мне рассказывали, когда Алина выиграла золото юниорского чемпионата России, во время её прокатов в Твери прерывались тренировки – юные фигуристы и их родители сидели в телефонах и смотрели выступления. Для них это очень сильный стимул и дополнительная мотивация, на примере Алины они видят, что нет ничего невозможного, было бы стремление, упорство и желание.

В Твери секретом успеха поделились героини главной сенсации в российском фигурном катании

«Как тут конкурировать с Московской областью и Тверью?!»

Новое поколение воспитанников тверской школы фигурного катания на первенстве ЦФО.

– Святослав Алексеевич, тверской школе фигурного катания, которую вы создавали еще в прошлом веке, сегодня 40 лет. Что значит для вас эта юбилейная дата?

– В любом случае это очень приятно. Когда в 1985 году я приехал в Тверь, здесь фигурное катание находилось в «каменном веке». За 40 лет были, как мы уже говорили, взлеты и спады. Но, несмотря на все трудности, нам удалось сохранить школу и занять свое место в российском фигурном катании. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы в новом десятилетии в тверской школе фигурного катания зажигались не только звездочки, но и звезды. Для этого необходима сильная и профессиональная команда тренеров. Именно команда, где все будут друг за друга, а не только за себя. И важно, чтобы наставники были действительно настроены на результат, а не просто заработать как можно больше, и все. Кстати, в последнее время, как мне кажется, в тверском фигурном катании наметился новый подъем. Появились хорошие девочки. Недавно на прошедшем у нас первенстве ЦФО по младшему возрасту мне сказал кто-то из тренеров одного из регионов: «Как тут конкурировать с Московской областью и Тверью?! У вас, конечно, сильная школа». Не скрою, мне было очень приятно услышать такие слова.

На заглавном снимке: Один из первых наборов — Светлана Новожилова и ее первые воспитанники.

От редакции: Интервью со Святославом Бабенко — первая из публикаций Tverisport.ru, посвященных юбилею тверской СШОР по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова. Следующее на очереди — интервью с одним из первых тренеров Светланой Новожиловой, которое будет опубликовано в ближайшие дни.

Фото из архива Святослава Бабенко, Светлана Новожиловой и Tverisport.ru

Сделать «Tverisport» основным источником новостей в Яндекс

ОБСУЖДЕНИЕ Войти